馬驍芸術の歩み

馬驍芸術の歩み

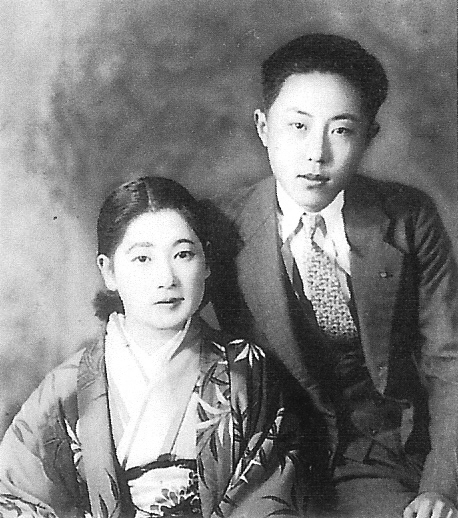

私の名前は馬驍といい、1940年に中国の北京で生まれた。父の馬歩雲は、早い時期に日本に留学し、東京工業大学を卒業後帰国し、建築関係の仕事に就き、中央建材部設計院総設計技師長となった。しかし「文革」で迫害を受け、病死した。父に連れ添い、中国で30余年を過ごした日本人である母の大長光江は、この時追われるように日本に帰った。

母親の記憶によれば、私は6歳の時すでに絵の才能を示したという。13歳の時、父は伝手を頼って西城区跨車胡同に斉白石先生をたずねた。斉先生が自ら筆をとって私のために描いてくださった「ぶどう」の絵の「お手本」を、まるで宝物のようにして持って帰り、家で繰りかえし模写した。子供の時、中国画の大家にお会いしたことが、中国画家になろうという夢を抱くきっかけとなった。

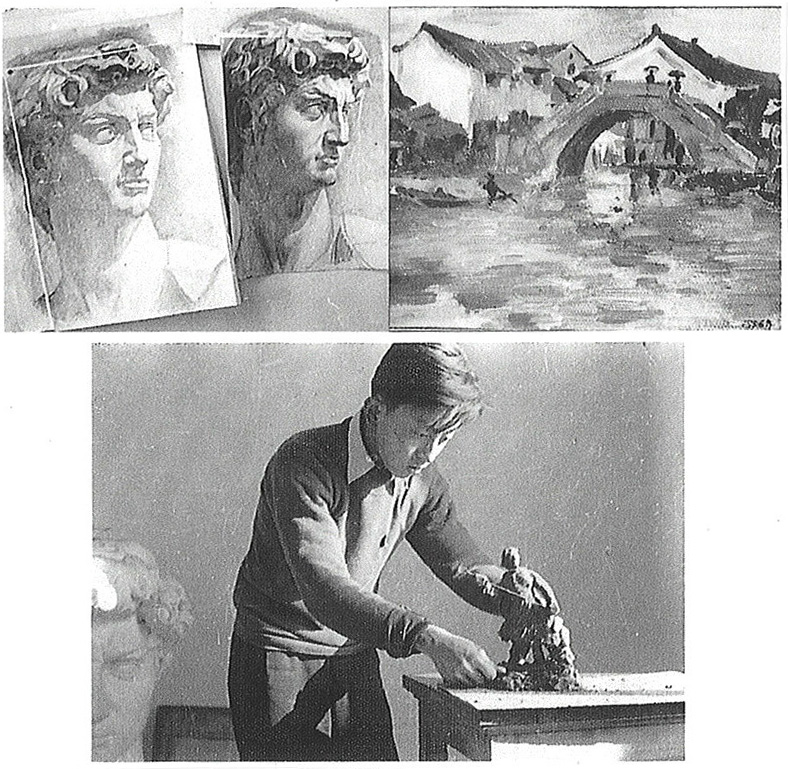

中学生の頃に、北京の少年宮で教えられていた呉冠中先生の水彩画を目にして、その水彩のみずみずしさの妙に心を奪われた。1957年、私は中央美術学院付属高等美術学校に合格した。私はこれで、画家への大門に上れると思いこんでしまった。ところが「思わぬ災難」が降りかかった。ひたすら画家になりたいと願っていた私は、学校から専門バカの典型とみなされ、そのまま上にあがって美術大学へ進学する資格を奪われてしまったのだ。それから農村に行かされ、「四人組」が打倒された後、ようやく北京に戻り、中国美術協会の職員となった。

1979年に、中国と日本の国交が回復し正常化した。日本に帰っていた母親は高齢で、だれかが面倒を見なければならなくなっていた。そこで私は中国国籍を放棄し、中央美術学院の卒業生である妻の王荻地と息子娘二人を連れて、日本の在外居住者という資格で母の故郷、日本の静岡に定住することになった。言葉から生活習慣まで、ゼロから始めた私たちに、親類縁者たちは、絵を描くことなどやめて、収入の安定した貿易会社で働くよう忠告した。人生の岐路に直面して、あれこれ考えた末に得た結論は、ほどほどに暮らせる安定した生活を願うよりも、不安定でしかも見通しのない芸術を追求しようということであった。

しかし私が絵を描いて生活しようとすると、それはもう容易なことではなかった。仕事がなくて、妻と私はある画商の仕事をまるまる二ヶ月やったあげくに、だまされるということもあった。その後も本当にあれこれと苦しみをなめた。しかし、日本の友人たちの援助のおかげで、日本にやってきたその年には「馬驍水墨画会」を創立することができた。その翌年、一家を連れて画家たちの集まる東京へと向った。昔から日本に在住する中国人や日本人の友だちは、こういった。戦後まだ誰も中国本土の水墨画を日本に紹介していない、私たちが中国から携えてきたまったく新しい水墨画法は、大勢の日本人をひきつけるだろうと。

たまたま、東京の三越百貨店に出展した何枚かの山水花鳥の絵が、NHKラジオ「中国語講座」テキストの編集長の目にとまり、この後十七年間にわたって表紙の絵を担当することとなった。この幸運は私に社会的な信用をもたらし、集英社、美術出版社などの有名出版社からも依頼が来るようになったし、さらに展覧会も毎年開いた。1982年5月、私は東京新宿の伊勢丹画廊で最初の個展を行い、成功をおさめることができた。これは新聞にも紹介され、その後は、日本各地で個展を開いた。1987年、日本美術展の一環として「馬驍水墨画展」をフランス・パリのパレ・デ・ナシオンで開催し、好評を得ると、日本の13の新聞社が記事にしてくれた。続いて1988年、アメリカ・ニューヨークの世界アートエキスポで「東洋の神秘―馬驍展」を開き、翌年にはさらにアメリカで個展を開いた。1990年には、東京の世界最大であるアートエキスポで「馬驍展」を行った。こうして、私の見通しのなかった芸術の道に見通しが立つようになり、仕事は軌道にと乗ったのである。

90年代初め、私たちの「馬驍水墨画会」は大きく発展し、会員は全国に広がった。東京に「馬驍水墨画展示館」と「馬驍水墨画会館」を設立し、さまざまな講座や展覧会を行い、たくさんの日本の水墨画愛好家を育てた。また1993年には、国の内外で「日中水墨画交流展」の活動を展開した。日中文化交流の中で橋渡しの役割を果たし、しかも、その中で自分の芸術をいっそう高めることができた。中国の伝統画の基礎の上に、独自の境地を持つ新しい潑墨山水画を創造したのである。これこそ志を曲げず努力した私の目標であった。

私が芸術の海を渡るとき、多くの先輩巨匠たちの実践と気風が、行く手を導いてくれた。もっとも大きな影響を与えてくれたのは岳父の王式廓であった。父が教えてくれたスケッチの基本に対する厳しい態度、絵画に対する考え方、いかに形と内容のバランスをとるか、さらに、すべての芸術が生活に由来することなどなど……。また、花鳥の実相をとらえることについて教えてくださった李苦禅先生は、絵に気迫を持たせること、それには人が先ず気迫を持たなければならないということを指導してくださった。

日本に来てからは、横山大観先生の山水画から多くを学んだ。さらに平山郁夫先生、加山又造先生など日本画壇の大御所たちの教えと激励もまた、絶え間なく芸術の新しい境地へと研鑽を積む私への励ましとなった。

生活は創作の源である。私の絵は山水が中心であるから、私は大自然の中に入りこむことを好む。ある時、静岡県清水市の海岸でたまたま台風にぶつかった。あらゆる船、人、すべてが避難してしまっていたが、私は台風が起こす10メートル以上もの高波が作り出す雄大な景色に引きこまれ、身の危険をすっかり忘れていた。通りかかった人は、私が自殺するのかと勘違いして警察に通報した。しかしこの後生まれた、波浪を中心とする多くの水墨画は、まさにあの時の台風の賜物である。

しかし、無情な運命の神はひたすら私の画魂を奪い去ろうとするかのようであった。1988年6月、「中国語講座」8月号の表紙絵を準備していた時、突然発病し入院、手術を受けた。この時はやむを得ずこっそりと病床で「新疆吐魯番の高昌故城」を完成させたが、20世紀の最後の年には、脳血栓で半身不随に。そしてまた次の年には、重い心筋梗塞であわやあの世に召されるところだった。私が感動したのは、病気中にたくさんの教え子の皆さんがお見舞いに来てくださったこと、その上に多くのお見舞いをいただいたことである。その中には、二十数年間も私について水墨を学んでいる80歳を過ぎた方もいて、生きなければいけない、運命に負けてはいけないと励ましてくれた。こうして私は病室で、しっかりとは握れない絵筆をとって、三枚もの大作を完成させることができた。それ以来、重い病気に悩まされながらもそれを忘れ、芸術大賞展や教え子たちの個展をどうしたら開くことができるかひたすら思案し、少しでも多くの教え子たちの優れた作品を世の中に紹介しようと考えている。たとえ私がこの世から去ることになったとしても、展覧会はきちんと開かなくてはならないのだ。

2004年、一週間の会期で開く、第五回馬驍芸術大賞展が、東京芸術劇場で順調に開幕されようとしていた。その時、教え子の皆さんは、会場を借り切ってコンサートを開き、心を込めて創作した歌「先生、永遠の輝き」を私と妻とにささげてくださった。万感の思いが胸にせまった……。

私の体には、中国人の父と日本人の母の血が流れ、それがこの世に生を享けた私の使命を支え実現させている。私の恩師、85歳という高齢だった李苦禅先生が、命の尽きる数時間前まで筆墨の腕を上げようと碑帖の模写に励んでいたことを忘れることはできない。また、三十数年前、画架の前で昏倒したまま仕事に殉じた岳父・王式廓のことを忘れることはできない。父の遺体を鄭州で火葬に付した時、私は「血衣」等一千点以上の後生に残る作品を生み出したその両手を握って、涙ながらに誓った……。

人は貧しくてもいいし、病弱でもいい。だがしかし、人生に対する信念なしにはいられないし、自分の夢を持たずにはいられない、と思う。1994年、上海美術館新館に新たに作られた逸品陳列室で「在日芸術活動十五周年、馬驍水墨画展」が開かれた時、多くの感慨がこみ上げてきた。……今この身は日本にあっても、心は依然として中国にある。なぜなら中国は私を生み育ててくれたところであり、私が心から愛し、39年の歳月を過ごした故国だからである。しかし日本での26年間にわたる水墨芸術の生活もまた、自分の信念をこの国土で育み成長させてくれたのである。人生の晩年の時を迎え、病に取りつかれたこの身はすでに夕暮れのたそがれの中にある。しかし中日両国人民が永遠に戦わず、代々にわたって友好を維持し、中国の水墨画を一衣帯水の隣国で永遠に伝えてゆくために、私の尊敬する先輩芸術家たちが歩んだ道に倣って、乏しい力を尽くし、悔いることのない自分の人生を歩んでゆきたいと願ている。

訳文:東京外国語大学名誉教授 高橋均